La historia de Estados Unidos de América es bastante breve. No tiene más de doscientos cincuenta años. No obstante, su pequeñez no impide que esta sea rica, interesante y guardiana de las explicaciones de muchos de los problemas que ocurren en nuestros días.

En la historia política de Estados Unidos se da una constante de luchas entre dos grandes grupos del espectro político que luchan por hacer hegemónica su visión de gobierno. Unos luchan por dar más poder al gobierno federal y otros por dar más poder a los estados. Mi labor en este artículo y en los ulteriores será resumir las distintas fases de esta constante, hablando de en qué partidos estaban representados, quiénes lo defendían, cuáles eran sus intereses, etc.

Para dar comienzo a esta narrativa hemos de irnos a la década de los ochenta del siglo XVIII. Los revolucionarios acababan de vencer a los Casacas Rojas de Su Graciosa Majestad británica pero era menester superar otro reto: concertar cómo se organizarían en común los trece estados. Ciertamente, la uniformidad entre ellos reinaba por su ausencia: puritanos con ambiciones manufactureras en Nueva Inglaterra, cuáqueros en Pensilvania, presbiterianos y anglicanos con plantaciones de mano de obra esclava en el Viejo Sur, hombres de la frontera en los Apalaches, etc. Eran totalmente incapaces de ponerse de acuerdo entre sí. En el Sur propugnaban continuar con los Artículos de la Confederación, es decir, que no existiera un gobierno federal. Por encima de la línea Mason-Dixon, tiraban más hacia posiciones parlamentaristas al estilo británico. Incluso le ofrecieron la corona a George Washington. Ni siquiera eran capaces de ponerse de acuerdo en si había que tener dos cámaras o una. Nada auspiciaba que algo parecido a un proyecto político que pudiera sobrevivir a largo plazo fuera a salir de esas reuniones constitucionales.

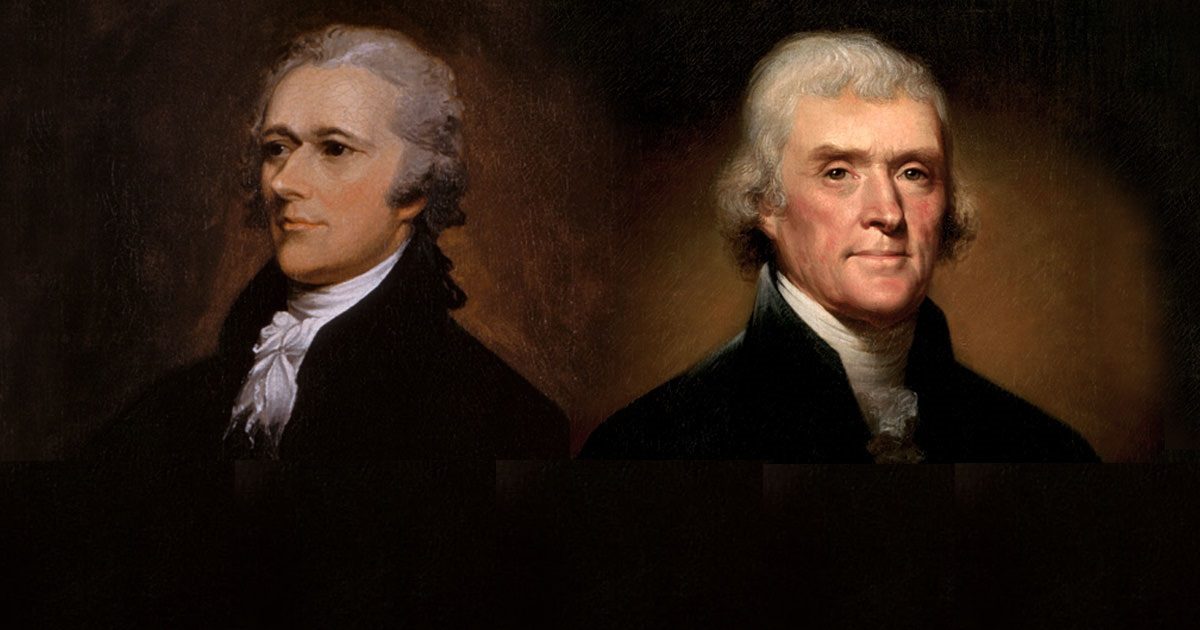

Tuvieron que ser dos personas independientes ajenas al posicionamiento dominante en cada región quienes diesen forma a la república constitucional por medio de una constitución. El primero, era Alexander Hamilton, nacido en una colonia británica de las Antillas Menores, llegó a Nueva York como comerciante durante su pubertad y se convirtió en la mano derecha militar de Washington durante la guerra. Era ajeno a los distintos grupos de las colonias y, en apariencia, neutral. El segundo era James Madison, virginiano, amigo de Thomas Jefferson y, a diferencia de éste, creía que sería imposible mantener la unión fraternal entre estados si prevalecían los Artículos de la Confederación. Creía que era necesario un gobierno federal. Sus escritos sobre separación de poderes, pesos y contrapesos (checks and balances) y representatividad bicameral salieron a la luz anónimamente en El Federalista y se vieron reflejados en la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1787.

En las presidenciales de 1788 –las primeras– salió elegido George Washington, antiguo comandante en jefe del Ejército Continental y adorado por las multitudes. Raudamente se alineó con las ideas de su pupilo Alexander Hamilton, al que nombró secretario del Tesoro. Hamilton creía en un sistema económico mercantilista, parecido al británico, con un banco central en manos privadas, un ejército permanente y un gobierno federal fuerte, por lo que se les conoció como Federalistas. Ante esto, reaccionaron James Madison y, sobre todo, Thomas Jefferson. Madison se enemistó con Hamilton porque sabía que estaba dispuesto a saltarse sin miramientos la Constitución y a establecer un sistema plutocrático que beneficiaría a la élite financiera de Nueva Inglaterra en perjuicio de la mayoría de la población. Formaron la facción republicana –conocida por la historiografía como demócrata republicana– y pidieron la supresión del ejército permanente en favor de milicias estatales, mayores competencias para los estados, la eliminación de aranceles y la desaparición del primer Banco Central de Estados Unidos e imponer el patrón oro.

La influencia de Hamilton en Washington era evidente. Muchos dicen que el presidente en realidad era el antillano y no el virginiano. Se cometieron muchos errores, como que se permitiera a los bancos centrales imprimir dinero casi sin límite provocando una burbuja especulativa que hizo que muchos perdieran sus propiedades o, que se subieran varios impuestos más de lo que lo habían hecho los británicos para armonizar la deuda. Sin embargo, fue reelegido en 1792 porque no volvió a tener rival y porque Jefferson se negaba a tener rival y a criticar a Washington temiendo represalias populares. En 1796, Jefferson se enfrentó a John Adams, famoso Padre Fundador y vicepresidente de George Washington. Ganó Adams por un estrecho margen de delegados. La rivalidad entre federalistas y republicanos se agravaba y Washington llamó a la concordia en su discurso de despedida de marzo de 1797 a la par que pedía comerciar con todas las naciones y evitar alianzas permanentes con potencias extranjeras.

La presidencia de Adams fue una continuación de la de Washington y la influencia de Hamilton era más que visible. En política exterior, Estados Unidos mantuvo una política cercana a la británica lo que desembocó en una guerra marítima contra el Directorio francés. Con la excusa de la guerra, Adams promulgó la Ley de Sedición y Extranjería que, saltándose la Carta de Derechos, le dio vía libre para coartar la libertad de expresión de muchos políticos y periódicos que se oponían a sus políticas. Esto era inaceptable y el pueblo americano se negó a pasar por alto estos actos anticonstitucionales. Adams no era Washington, el pueblo no lo amaba. En consecuencia, Thomas Jefferson ganó las elecciones en 1800 poniendo sobre la mesa un programa de cese de la guerra contra Francia y de la situación de servidumbre geopolítica frente a Gran Bretaña, la defensa de los derechos de los estados, y la Carta de Derechos, la eliminación del banco central y de muchos aranceles, etc. Se le llamó la «Segunda Revolución Americana». En fin, que mejor le habría ido a John Adams si hubiera tenido más en cuenta sus lecturas sobre mi paisano, Juan de Mariana…

© El Club de los Viernes